こんにちは ゆーさくです

僕は、40代になってから発達障害グレーゾーンであることが発覚し、不注意型ADHDとASDを併発していることを知りました。

それ以来、より良い人間になるために、工夫やライフハックを取り入れて困りごとに対処してきました。

▼関連記事はこちら▼

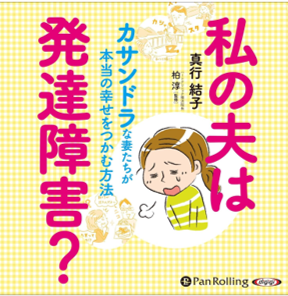

しかし、その過程で「カサンドラ症候群」という問題があることを知りました。

この問題について詳しく知るために、僕はいくつかの書籍を読み、カサンドラ症候群の原因や対策について学びました。

本記事では、カサンドラ症候群の概要や、どのような人がなりやすいのかを解説し、発達障害を持つ側の人間がパートナーに対してできることを考えていきます。

カサンドラ症候群とは?

カサンドラ症候群とは、発達障害を持つ人の配偶者やパートナーが、コミュニケーションの困難さや感情のズレにより、孤独感やストレスを抱え、精神的に不安定になってしまう状態のことです。

カサンドラ症候群は、発達障害を持つパートナーとの関係において、定型発達の配偶者が強い孤独感や精神的な不安を抱えることで発症するとされています。

カサンドラ症候群の由来

カサンドラ症候群という名前は、ギリシャ神話の「カサンドラ」に由来しています。

ギリシャ神話に出てくる「カサンドラ」

太陽神アポロンは、美しいカサンドラに恋をし、愛の証として予言の力を授けました。

しかし、カサンドラは後にアポロンの愛が永遠ではないことを悟り、その愛を拒んでしまいます。

怒ったアポロンは、自分が与えた予言の力を完全に奪うのではなく、カサンドラに呪いをかけました。

その呪いとは、「未来を正しく予言できるが、誰にも信じてもらえない」というものです。

カサンドラはトロイア戦争の勃発やトロイアの滅亡を予言しましたが、誰一人として彼女の言葉を信じませんでした。

結果として、彼女自身も大きな悲しみと孤独を味わうことになりました。

この神話にちなんで名付けられた「カサンドラ症候群」とは、主に発達障害(特にASD:自閉スペクトラム症)を持つパートナーとの関係で、深刻な孤独感や精神的な苦しみを感じる状態を指します。

発達障害のあるパートナーは、感情表現が乏しかったり、共感力が低かったりすることがあります。

そのため、パートナーがどんなに関係の問題を訴えても、理解されないまま苦しむことが多いのです。

「パートナーとの関係がうまくいかない苦しみ」を周囲に理解されず、孤立感を深めてしまうことから、この名前が付けられました。

カサンドラ症候群の主な症状

カサンドラ症候群には、下記のような症状があります

カサンドラ症候群 症状

- 極度の孤独感や孤立感

- うつ症状や不安感の増大

- 自己否定感の強まり

- ストレスによる体調不良(頭痛、胃痛、不眠など)

- 感情の爆発や涙もろさの増加

まさに、ギリシャ神話のカサンドラのように「事実を伝えても誰にも信じてもらえない」状態が続くことで、誰にも理解されず孤独感を感じ、精神的に追い詰められてしまうのです。

カサンドラ症候群になりやすい人の特徴

カサンドラ症候群になりやすいのは、次のような特徴を持つ人です。

① しっかり者の完璧主義型

何事も計画的に進めたい、家庭や人間関係も「こうあるべき」と考える傾向があるタイプの人です。

発達障害を持つパートナーとのズレに強いストレスを感じやすいです。相手が思い通りに動かないと、必要以上に不満を感じ、精神的に追い詰められることがあります。

② 優しくて面倒見の良い世話役女房型

相手のために尽くすことが生きがい、こまかいところに気を配れる面倒見の良いタイプの人です。

面倒見が良いので、家事などをすべて任されてしまいがち。パートナーが感謝や愛情表現を示さないと「報われない」と感じ、疲れ果ててしまうことも。

③ 普通を求めるモラル型

「夫婦ならこうあるべき」「家族は休日一緒に過ごすべき」といった社会的な枠組みを重視するタイプの人です。

発達障害の特性によってその枠が守られないことに大きなストレスを感じます。自分の「普通」が通じないことに強い不満を抱えやすくなります。

④ 自分勝手な自己愛型

自分が中心でありたい、パートナーに自分の価値観を受け入れて大切にしてほしいと考えるタイプの人です。

発達障害のパートナーが自分の思うように反応しないことに対し、強い苛立ちを覚えます。その結果、関係が悪化しやすくなります。

⑤ 劣等感の強い内罰型

幼少期から人の顔色を伺うところがあり、「自分が悪いのではないか」「もっと努力しなければ」と考えがちなタイプの人です。

発達障害のパートナーとの関係で苦しみを抱え込みやすく。相手が冷たい態度を取ると「自分のせいだ」と思い込み、精神的に追い詰められやすくなります。

ちなみに

僕の奥さんは定型発達なのですが、僕の発達障害については一定の理解しようとしてくれています。

ただ、心の底から100%は分かり合えていないと感じることがあります。

奥さんは『普通を求めるモラル型』の典型なので、休日は家族と一緒に過ごすのが当たり前という価値観を持っています。

そのため、一人の時間が多めに必要な僕とは、意見が合わず何度か衝突したことがあります。

僕は「一人の時間がないと疲れてしまうんだ」と説明するのですが、彼女にはなかなか理解してもらえませんでした。

その度に僕の奥さんは、「どうして家族を大事にしてくれないんだろう」と悩んでいたようです。

また、僕は自分の興味のない話には反応が薄いことが多いです。

これが奥さんには「私の話をちゃんと聞いてくれない」と映ってしまい、結果として彼女が孤独を感じることがあったそうです。

ゆーさく

ゆーさくカサンドラ症候群から脱却できた人の事例

発達障害を持つパートナーとの関係に悩み、カサンドラ症候群に陥ってしまう人は少なくないようです。

ただ、適切な対策を取ることで、この状態から抜け出し、より良い関係を築くことができたケースもあるようです

① 夫婦間でルールを決めたケース

ある夫婦のケースでは、夫がASDを持っており、妻がカサンドラ症候群に陥っていました。

夫は感情表現が苦手で、妻の話に対して適切なリアクションができず、それが原因で妻は「自分の気持ちを理解してもらえない」と感じ、強い孤独感を覚えるように・・・。

しかし、二人は関係改善のために「週に一度、お互いの気持ちや考えを話し合う時間を作る」というルールを決めました。この時間には、以下のルールを設けました。

- お互いの気持ちを否定せずに聞く

- 伝えたいことを事前にメモしておく

- 相手の意見を最後まで聞く

夫にとっては「感情を言葉にすること」が苦手なため、事前にメモを取ることでスムーズに会話ができるようになったそうです。

一方で妻も、夫が自分なりに努力していることを実感できるようになり、次第に気持ちが楽になったといいます。

② カウンセリングを受けたケース

関係改善のために、専門家によるカウンセリングを受けることにした夫婦のケースもあります。

妻は「夫が愛情を示してくれない」「冷たい態度がつらい」と感じていましたが、カウンセリングを通じて「夫の愛情表現の仕方は言葉ではなく行動にある」と気づくことができました。

例えば、

- 言葉では「好き」と言わないが、毎朝コーヒーを淹れてくれる

- 目を見て話すことは少ないが、疲れているときにさりげなく家事を手伝ってくれる

こうした行動が、夫なりの愛情表現だったのです。

この夫婦は、カウンセリングで専門家の助言を受けながら、お互いの価値観の違いを理解し、それぞれがストレスを感じにくい形で歩み寄る方法を模索しました。

結果として、妻は「夫に求める愛情の形」を少し変えることができ、精神的な負担が軽くなったそうです。

③ それぞれの「ひとり時間」を大切にしたケース

夫がASDとADHDの特性を持っており、妻が日々のコミュニケーションの難しさからカサンドラ症候群の症状を感じていました。

この夫婦の場合、夫は長時間の会話や感情的なやり取りが苦手で、話し合いをすると逆にストレスを感じてしまう傾向がありました。

そこで二人は、「必要以上に無理に会話を増やさない」という方針を決め、それぞれの「ひとり時間」を大切にすることにしました。

具体的には、

- お互いに自由に過ごす時間を作る(読書・趣味・ゲームなど)

- 一緒にいるときは無理に会話をしなくてもOK

- 重要な話はLINEなどのテキストで伝える

これにより、夫は過度なストレスを感じることなく妻と過ごせるようになり、

妻も「無理に会話を引き出そうとしなくていい」と思えるようになりました。

結果的に、関係のストレスが減り、お互いが心地よい距離感を見つけることができたそうです。

発達障害を持つパートナーとの関係は、一般的な夫婦関係とは異なる課題が生じることが多いですが、工夫次第でお互いにとって心地よい関係を築くことは可能です。

発達障害を持つ側ができること

発達障害を持つ側が、「発達障害だからしょうがないじゃん」と開き直って、パートナー側に対して100%の理解と対策を求めるのは、ちょっと違うかなと僕は思います。

発達障害者は、確かに出来ないことや苦手なことはたくさんあります。 それは事実。

ですが、努力や工夫によって関係を良好にする姿勢を持ち、行動していく必要はあると思っています。

上記した「カサンドラ症候群 脱却例」や書籍で勉強した内容を元に、僕なりに、心がけていることを紹介します。

① 特性について整理し、しっかりと伝える

まず、「カサンドラ症候群」が発生してしまう大きい要因・・・

それは、「発達障害の特性について、パートナーとコミュニケーションが圧倒的に不足していて、理解できていないケース」が、往々にしてあるんじゃないかと僕は思っています。

なので、僕は、自分の発達障害の特性について整理し、自分の奥さんにしっかりと伝えています。

ゆーさくの苦手な事、特性

- 物音や騒がしいところが苦手

- 曖昧な指示やニュアンスを読み取り想像するのが苦手

- 一人の時間を多めに取らないと、疲れてしまう

- 無くしものをしやすい

- 気が散りやすい

苦手なことをちゃんと整理&明文化し、まずはパートナーに伝えること。

100%は理解してくれなくとも、「そういう特性なんだ」とパートナーに認識してもらうことが大切です。

② 特性に対しての対策、決め事を話し合う

次に、特性に対しての対策や決め事を、パートナーとしっかり話し合い、共有化しておくことが重要です

僕は、下記のような決め事を奥さんとしました。

一人の時間を多めにとる

発達障害、感覚過敏であるがゆえに、他人と一緒にいたり、騒がしいところにいると自分の思った以上に疲労が溜まってしまう特性があります。

なので、「一人になる時間がどうしても必要(それも多めに)」と伝えて、それを許可してもらっています

ただし、下記のような条件を付けました

- 用事や話したいことが有る場合すぐに対応が取れるように、家の自室や庭で過ごすようにする

- 外出を伴うひとり時間は、なるべく少なめにする

一人の時間を確保しつつ、奥さんの不満も最小限にする折衷案として、大変有効な対策だと思っています。

モノは増やさず、一か所で保管するようにする

僕は、脳のワーキングメモリ機能が弱く、かなりの確率で物をなくします。

これが、奥さんにとってかなりストレスになっていた様です。

なので、出来る限りモノは増やさず、なるべく一か所に固めて保管するように、ルール化しました

- 「本質ボックス」という箱を用意し、必ずそこにモノをぶち込むようにした

- 仮にどこかに物が置きっぱなしになっていたら、その保管している箱にブチこんでもらう

このルールを設けたことで、探し物や失くし物が激減しました。

奥さんのストレスも減りました。

あいまいな表現や「察して!」は絶対にNG 言いたいことがあるなら明確に言葉で伝える

僕は、あいまいな表現や言葉にしない意図を汲み取るのが本当に苦手です。

「察してほしい」という空気を読まなければならない場面が、ものすごくストレスになります。

さらに、その場では何も言わず、後になってから「実はあのとき、こうしてほしかった」「察してくれないなんてひどい」と文句を言われるのが、心底苦手です。

こういう態度を取られると、無条件で怒りと嫌悪感がこみ上げ、抑えるのが難しくなります。

こうした行き違いを避けるために、奥さんとは 明確なルール を決めました。

あいまいな表現は使わない

- 「あれ」「それ」「いい感じで」「なるはやで」など、解釈が人によって変わる言葉は禁止。

- 具体的な指示や希望を伝えることを徹底。

やってほしいことや考えていることは、遠慮せずに伝える

- 言いたいことがあるなら、後回しにせず、その場でハッキリ言う。

- もし後から「察してほしかった」と蒸し返してきた場合、僕は無条件で怒ると決めている。

このルールを徹底することで、お互いにストレスを溜めず、スムーズなコミュニケーションができるようになりました。

③ 奥さんにも自分時間を作る

夫婦関係を良好に保つためには、お互いにリフレッシュできる時間が必要です。

そのため、僕は奥さんにも積極的に「自分時間」を持ってもらおうと考えました。

先述のとおり、奥さんは『普通を求めるモラル型』の典型なので、休日は家族と一緒に過ごすのが当たり前という価値観を持っていました。

僕自身も一人の時間が必要なように、奥さんにも一人で過ごす時間や気の合う友人と楽しむ時間が必要です。

例えば、

- 友人とランチや飲みに行く時間を確保

- 趣味に没頭できる時間を作る

こうした時間は、単なる息抜きやストレス解消ではなく、心のバランスを保つために欠かせないものです。

お互いに自由な時間を尊重し合うことで、無理なく健全な関係を築くことができると考えています。

夫婦や家族だからといって、ずっと一緒にいるのが正解とは限りません。

むしろ、適度な距離感を持ち、それぞれがリラックスできる時間を確保することで、一緒にいる時間の質が向上し、関係がより良くなるのではないでしょうか。

発達障害を持つパートナーが、「カサンドラ症候群」に陥らないようにするには、やはりちゃんと話し合い、そこから出来る工夫や対策を一緒に考えて実行していくことが大切です。

「発達障害を持っているから、しょうがいないじゃん!」と発達障害側が開き直って、パートナーだけに負担を押し付けるのは良くないと僕は思っています。

色々なケースに合わせて、色々な対策案があるので、是非下記書籍を参考にしてみてください

まとめ-カサンドラ症候群を回避する秘訣

まとめ

カサンドラ症候群とは

発達障害を持つ人の配偶者やパートナーが、コミュニケーションの困難さや感情のズレにより、孤独感やストレスを抱え、精神的に不安定になってしまう状態のこと

発達障害を持つパートナーが、「カサンドラ症候群」に陥らないようにするために

→パートナーとちゃんと話し合うこと

→そこから出来る工夫や対策を一緒に考えて実行していくこと

カサンドラ症候群は、発達障害を持つパートナーとの関係の中でよく見られる問題です。

僕も、他人事ではなくかなり気にしています。

でも、だからこそ、話し合いを大切にして、お互いに少しずつ理解を深めていくことが大事だと思います。工夫次第で、乗り越えることはできるんです。

発達障害がある側も、パートナーの立場を理解してもらうことが大切ですし、逆に、発達障害があるパートナーを持つ側も、少しずつお互いに歩み寄っていくことが必要です。

結局のところ、どちらも「理解し合おう」「支え合おう」という気持ちが大切。

カサンドラ症候群に悩んでいるときこそ、焦らず、少しずつお互いに歩み寄ることが解決への近道です。

カサンドラ症候群に悩んでいる方も、発達障害を持っている方も・・・

パートナーと良い関係が築けることを願っております。

~おわり~

▼ご意見、メッセージはこちらまで▼