みなさん こんにちは ゆーさくです

発達障害を抱えながら働くことは、決して簡単なことではありません。

特に40代になってから自分の発達障害の特性に気づいた場合、それまでの経験や仕事のスタイルとどう折り合いとつけるか?悩むことも多いでしょう。

そんな人のヒントになる本を、この記事では紹介したいと思います

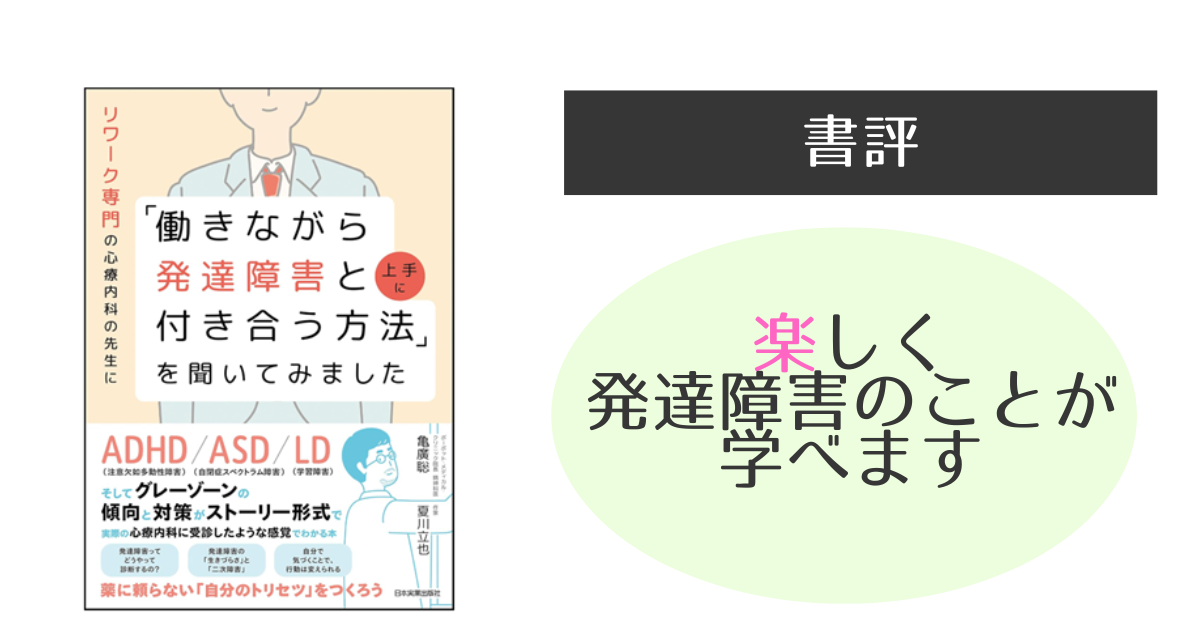

『リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』

『リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』 感想

この本は、発達障害の特性を持つ4人の登場人物が、「ボーボットメディカルクリニック」を訪れ、仕事や生活の課題と向き合いながら成長していく物語です。

発達障害に関する知識だけでなく、「どうやって生きやすくするか?」という具体的なヒントや、考え方が詰まっていて、個人的に非常に学びが多かった一冊でした。

そして、本書の魅力は、発達障害という重いテーマを扱う内容でありながら、あまり型っ苦しくなく、楽しく読めるところにもあると思います。

登場人物が、マンガ『DRAGON BALL』に出てくるキャラクターにそっくりで、物語の中で、『亀仙人』『クリリン』『天津飯』『ピッコロ』と実際に呼ばれているんです

引用:DRAGON BALL

亀仙人のような医院長・亀廣先生が、発達障害を持つ人に寄り添いつつ、一見ふざけながら具体的なアドバイスを与えてくれるのが良い。

ゆーさく

ゆーさく『リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』 3つのポイント

この本、タメになったところが多すぎて、全部を紹介するのがとても難しいのですが・・・

特に印象に残った3つのポイントを厳選して紹介します。

① 発達障害は「脳の特性」だから、周囲と共有していくことが大切

本書では、発達障害の人が陥りやすい「負のループ」について詳しく説明されています。

発達障害の人が陥りやすい「負のループ」

- 発達障害は脳の特性によるものなのに、挫折体験の繰り返しで「自分はダメだ」と思い込み、抑うつ反応を示す

- イヤな体験が積み重なることでメンタル不調に陥り、さらにストレスが増えてしまう

- ある時点では問題なく過ごせていても、転職・昇進・部署異動など環境の変化が引き金となり、負のループが発動してしまう

そして「発達障害=メンタル不調」ではなく、「発達障害による生きづらさがメンタル不調を引き起こしている」という視点が重要だと述べられています。

これを解決するためには、「本人が自分の特性を理解し、周囲と共有していくこと」が不可欠です。

本書では、「発達障害のある人だけが努力するのではなく、周囲の理解と環境調整が合わさってこそ、理想的な職場が生まれる」と説いています。

「必要なのは、工夫です!」

これは本書の中でも特に印象的だった言葉で、発達障害の特性に対して「諦める」のではなく「どう工夫して付き合っていくか」を考えることが大切だと気づかされました。

② 発達障害による生きづらさの解決

日本の労働環境は、発達障害の人にとってストレスフルになりやすい構造を持っているとこの本では説かれています。

「日本は終身雇用と人間的な成長を含めた雇用関係のもとで、さまざまなことを経験するべきだというスタイルです。」

一方で、アメリカのように「自分の得意なことをアピールし、それに特化した仕事を契約する」というスタイルもあります。

一概に、どちらがいいとは言えないと思いますが

日本の働き方は、

- 向いていないことでも経験することが求められる

- 自分のやりたいこと以外を強要されやすい

といった傾向があります

これが発達障害の人にとっての心理的な負担となり、結果メンタル不調を崩し、休職につながるケースが多いのです。

そのため、

- 自分の得意・不得意を明確にする

- 可能な範囲で職場に配慮を求める

- 転職やフリーランスなど、柔軟な働き方も視野に入れる

といった対応が重要になります。

「環境に合わせる」のではなく、「環境を自分に合わせて調整する」意識を持つことが、生きやすさにつながるのです。

③ 薬に頼らず「自分のトリセツ」をつくる

発達障害との向き合い方において、コンサータなどの薬を使う選択肢もあります。

僕も、時々使って仕事をしています。

ただ、この本では、発達障害者向けの薬に対し、懐疑的な意見が述べられています

薬で無理やり原因をなかったことにしようとしても、その場限りにしかならないうえに副作用もある

歪んだ土台という原因に目をつむってどんどん積み上げながら、バランスがおかしくなるたびに崩れないように削ったり、支えたり、積み増ししたりするのではなく、同サポートすればまっすぐに積み重ねていけるのかを考えて、周囲の理解を得て環境を整える

同時に、本人も自分自身を理解して、どう考えて行動していけば問題なく過ごしていけるかを考えるんだ

漫然と薬を飲み続けるだけのコンシューマーではなく、医療から自立するサバイバーとなっていただきたいのです。

こういった考えが、本書では強調されています。

- 薬だけに頼らず、自分の特性を理解することが重要

- 漢方や認知行動療法などを活用して、自分の「取扱説明書(トリセツ)」を作る

- 精神症状を自分の力でコントロールするスキルを身につける

薬はあくまでも補助的な役割にとどめ、「どうすれば働きやすくなるのか?」を自分で模索していくことが大切です。

そして、自分の取扱説明書(トリセツ)として落とし込んでいく。

生活習慣を整えたり、認知行動療法を取り入れたりしながら、

- 自分にとって最適な働き方とは何か?

- 自分が苦しくなってしまう状況はどんなときか?

- ストレスを減らすにはどうすればいいか?

これを考え続け、自分の取り扱い方にまで落とし込むことが、発達障害とうまく付き合う鍵になるのです。

「自分のトリセツを作る」という考え方は、発達障害に限らず多くの人にとって役立つ概念だと感じました。

まとめ-リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』

まとめ

『リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』

→物語形式でありながら、発達障害と仕事の関係について深く学べる一冊

特に印象的だったのは以下の3点

- 発達障害の負のループを理解し、共有することが大切

- 発達障害による生きづらさの解決

- 薬に頼らず「自分のトリセツ」を作ろう

「発達障害を持つ人がより働きやすい社会を作るにはどうしたらいいか?」

そんな問いに対するヒントが詰まった本でした。

物語形式でありながら、発達障害と仕事の関係について深く、そしてあまり肩肘張らず楽しく読める一冊になっています。

発達障害の特性を受け入れ、工夫しながら前向きに生きていくための知恵を得たい方に、ぜひ読んでみてほしいです。

『リワーク専門の心療内科の先生に「働きながら発達障害と上手に付き合う方法」を聞いてみました』

~おわり~

▼ご意見はこちらまで▼